게임

탑 위에서 만난 드림에이지와 블리자드 베테랑, ‘알케론’의 차별화 [엑's 이슈]

기사입력 2025.09.18 11:33 / 기사수정 2025.09.18 11:33

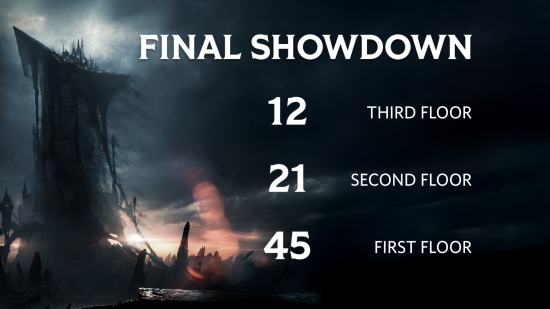

(엑스포츠뉴스 유희은 기자) 45명이 동시에 탑을 오르는 게임. 본파이어 스튜디오의 신작 ‘알케론(Arkheron)’은 겉으로는 익숙한 탑다운 PvP처럼 보인다. 하지만 막상 잡아보면 전투가 끝난 뒤에도 머릿속이 복잡하다. “이번에는 다른 빌드로 가자”라는 말이 자연스럽게 나오고, 손은 다음 판 준비를 하고 있다.

이 낯선 리듬은 우연이 아니다. 본파이어 스튜디오와 드림에이지가 반복해서 강조한 핵심은 세 가지다. 자유 조준 전투, 아이템 빌드의 역동성, 그리고 싸움을 강제하는 규칙. 단순히 새로운 게임을 내놓은 게 아니라, PvP 장르가 답답하게 막혀 있던 부분을 이 세 축으로 풀겠다는 선언에 가깝다.

본파이어 스튜디오 롭 팔도 대표

이 실험의 중심에는 롭 팔도 대표가 있다. 스타크래프트, 디아블로, 오버워치까지 굵직한 타이틀을 거친 그는 지금도 매일 아침 팀원들과 '알케론'을 직접 플레이한다. 피드백은 오후 빌드에 곧장 반영된다. “우리가 즐기는 게임을 만든다”는 단순한 원칙이지만, 수년간 이어진 루틴이 '알케론'을 다져왔다.

여기에 드림에이지가 가세했다. 여러 퍼블리셔 중에서 '알케론'을 가장 깊이 이해했고, 직접 플레이하며 계약을 결정했다. 본파이어 스튜디오가 드림에이지를 유일한 해외 파트너로 택한 이유가 여기에 있다.

'알케론'의 구조는 단순하다. 세 명이 한 팀을 꾸리고, 총 15팀이 탑을 오르며 경쟁한다. 전투는 자유 조준 방식으로 설계됐다. 이동은 키보드, 조준은 마우스로 이뤄진다. 반사 신경만으로 버티기 어렵고, 소리·각·위치 선정이 교전의 승패를 가른다. 팀 단위로 각을 맞추지 않으면 금세 무너진다.

아이템은 곧 정체성이다. 네 개 슬롯에 어떤 유물을 꽂느냐에 따라 플레이 스타일이 완전히 달라진다. 두 개만 모아도 세트 효과가 발동하고, 네 개를 채우면 ‘이터널’이라는 변신이 발동한다. 그 순간 캐릭터 역할이 달라지고 팀 전략도 바뀐다. 한 판은 추격을, 다음 판은 방어를. 같은 캐릭터라도 아이템 조합에 따라 전혀 다른 전투가 가능하다. 빌드가 곧 “이번 판의 나”인 것이다.

룰 설계는 싸움을 피하지 못하게 만든다. 일정 시간이 지나면 안전 구역만 남고 전장은 한 번에 닫힌다. 틱 대미지는 점점 강해지고, 은신으로 버티는 전략은 오래 가지 못한다. 대신 소규모 난전이 연속적으로 터지고, 세 팀이 한꺼번에 맞붙는 장면이 자주 나온다. 싸움이 곧 재미라는 전제를 게임 규칙으로 정해 놓은 셈이다.

'알케론'을 플레이하고 가장 크게 남은 건 “매 판이 다르다”는 감각이었다. 같은 캐릭터라도 빌드 조합에 따라 완전히 달라지고, 이터널 변신이 열리는 순간 팀 역할까지 재편된다. 패배하더라도 “이번엔 이 조합으로 가자”라는 동기가 바로 생겼다. 이 부분이야말로 본파이어 스튜디오가 “200시간을 해도 새로운 재미를 발견한다”고 말한 이유다.

드림에이지 정우용 대표

드림에이지는 단순한 퍼블리셔가 아니다. 계약 전부터 드림에이지 정우용 대표는 '알케론'을 직접 플레이하며 “게임과 사랑에 빠졌다”고 표현했고, 그 열정을 본파이어 스튜디오가 인정했다. 드림에이지가 '알케론'을 한국·일본 시장에서 서비스한다는 사실은 곧, 플레이어 피드백을 개발 과정의 핵심 신호로 삼겠다는 의미다.

'알케론'이 내세우는 건 분명하다. 조준으로 판가름 나는 전투, 아이템으로 달라지는 빌드, 그리고 싸움을 강제하는 규칙. 여기에 제작진이 직접 즐기며 다듬는 개발 루틴과 드림에이지라는 파트너십이 더해졌다. 드림에이지가 초반부터 함께 검증한 이 구조가 실제 유저에게 통한다면, “탑다운 PvP는 지루하다”는 말은 더 이상 통하지 않을 것이다.

사진 = 드림에이지

유희은 기자 yooheeking@xportsnews.com

- ▶ '이럴 수가!' 안세영 몰카라니, 배드민턴계 놀랐다

- ▶ 안지현, 누드화보인 줄…파격 비키니샷 대방출

- ▶ 김도아, 유니폼 벗더니 터졌다…맥심 비하인드 대방출

- ▶ 'E컵 치어리더' 김현영, 의상 찢고 나온 볼륨…수위 조절 실패

- ▶ 심은하 맞아? 은퇴 후 포착된 근황…확 달라진 비주얼 '충격'

ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지

실시간 주요 뉴스

실시간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 아내 가출했다던 남편, 욕조 뜯어내자 드러난 살해의 흔적 (용감한 형사들4)[종합]

- 2 이재룡, 또 음주운전 적발 '충격'…중앙분리대 들이받고 도주 후 검거

- 3 29세에 멈춘 故 장자연…오늘(7일) 17주기에도 못 밝힌 '리스트' 진실

- 4 잔나비 최정훈 측 "살해 협박·사적 만남 요구한 스토킹 가해자 벌금 500만원, 선처 없다" [공식]

- 5 박재범 2PM 탈퇴 16년째 미스터리…직접 입 열었다 "많은 사람들에 피해끼쳐, 미안하고 죄송"

- 6 표예진, '만 19세' 대한항공 최연소 승무원 1년만 퇴사…"배우 도전 母 눈물, 父 대화 단절" [종합]

- 7 지수, 또 불붙은 연기력 논란…"마지막 촬영 왜 우는지 이해 안 가, 난 신나던데?" 반응 싸늘 [엑's 이슈]

- 8 박보검, '♥결혼 생각' 밝혔다…"나도 빨리 하고 싶었다, 마음처럼 되지 않아" 솔직 발언 (매직컬)[전일야화]

- 9 [★해시태그] 박지훈, 첫 천만에 벅찼다…'왕사남' 팀 사진부터 올렸다 "♥사랑합니다"

- 10 '63세' 이재룡, 음주 사고만 세 번째…'흑백2' 임성근 교훈 없었나 [엑's 이슈]

- 1 "왜 하필 나일까, 잠잘 때도 고민"…'한일전' 선발인데 버리는 카드? 韓 영웅 탄생 대반전일 수도 [도쿄 인터뷰]

- 2 '손흥민 오열' 어떻게 빅클럽 됐는데→토트넘 강등? '후폭풍' 거세다…'5181억 손실' 불가피

- 3 '7일은 안세영 지는 날' 中 천위페이 "내 모든 것을 쏟아부을 것" 각오 다졌다!…전영 오픈 준결승 빅매치 성사→혈투 예고

- 4 '이럴 수가!' 안세영 몰카라니, 배드민턴계 놀랐다…전영 오픈 SNS, AN 경기 전 루틴 '특집 공개'→중계진 "지금 가장 빛나는 스타 등장" 극찬

- 5 "뭐야 예상한 류현진이 아니라고?" 日 당혹→'KKKKKKK' 악몽 회상…"특급 잠수함 별명 가졌어" [도쿄 현장]

- 6 김상식 초대박! 정의가 승리했다!…0-4 참패? 3-0 완승으로 바뀐다→AFC, 말레이시아 몰수패 절차 돌입

- 7 "적대감 전혀 없었다" 호주 포수 적극 해명…'체코 선수 악수 거부' 논란에 직접 입 열었다

- 8 "안세영 솔직히 질투 날 정도", "특별한 아우라 있어", "혼합복식 선수 같아"…전 네덜란드 국가대표, 해설하다가 찬양만 쏟아냈다

- 9 '2G 연속 무실점' 장현식, KIA 선수단에 자신 있게 말했다…"올해 우승 한 번 더 하겠는데?' [오키나와 인터뷰]

- 10 '대표팀 선전 기원' KBO, 국립박물관문화재단과 신규 콜라보 제품 출시

- 1 그라비티, 닌텐도 스위치용 '뽀로로 대운동회' 글로벌 출시 "온 가족 즐길 수 있어"

- 2 라이엇 게임즈, '발로란트' 대회 '마스터스 산티아고' 7일 PO 시작…NS·PRX 출격

- 3 브이파이브 게임즈, 판타지 MMORPG '실크로드 어게인' 한국 퍼블리싱 계약 체결

- 4 웹젠 '뮤 온라인', '고포 상자 이벤트' 진행…고가치 아이템 획득 기회

- 5 넥슨재단·한국비버정보 교육연합, 대전교육정보원과 'BIKO' 기반 코딩 교육 MOU 체결

- 6 넷마블, 4월 '나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십 2026' 개최…대규모 업데이트 발표

- 7 '세븐나이츠 키우기', 신규 각성 영웅 '브란즈&브란셀' 추가…대규모 업데이트 예고

- 8 넷마블 엠엔비, '쿵야 레스토랑즈' 카카오 이모티콘 10탄 출시…기대평 이벤트 진행

- 9 스마일게이트, 신작 '데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃' 사전 등록 시작

- 10 한화생명, 2026 아시안게임 e스포츠 국가대표팀 공식 후원…9개 종목 선수단 지원

엑's 이슈

주간 인기 기사

연예

스포츠

게임

- 1 이효리, ♥이상순과 결혼 14년 만에 좋은 소식 전했다

- 2 '80세' 김용건, 6세 아들과 당당한 외출 "사람들 다 쳐다봐"

- 3 맹승지, 파격 비키니 자태…자극 수위 끝판왕 등극

- 4 대놓고 노브라?…이채영, 적나라한 볼륨감에 깜짝

- 5 '올가미' 故 윤소정, 향년 74세 사망…"지병도 없었는데 입원 닷새만 비보" (해방일지)

- 6 심은하 맞아? 은퇴 후 포착된 근황…확 달라진 비주얼 '충격'

- 7 '결혼 14년차' 이효리♥이상순, 좋은 소식 전했다…"이대로 그대로 바라봐 주시길"

- 8 "가랑이 사이까지 샅샅이 뒤져" 양미라, 日서 충격적인 몸 수색 당했다

- 9 권상우♥손태영, 폭풍성장한 子 얼굴 공개…"배우 비주얼"

- 10 미스맥심 우승자, 화장실 란제리 '난리'…적나라한 자태

- 1 치어리더 안지현, 누드화보인 줄…파격 비키니샷 대방출

- 2 치어리더 김도아, 유니폼 벗더니 터졌다…맥심 비하인드 대방출

- 3 치어리더 조연주, 한뼘 의상에 드러난 글래머 자태…팬들 혼절

- 4 'E컵 치어리더' 김현영, 의상 찢고 나온 볼륨…수위 조절 실패

- 5 [속보] 황대헌, 드디어 입 연다…"사실 아닌 부분 있어, 더 늦기 전 바로 잡겠다"→린샤오쥔과 사건 해명하나 (밀라노 2026)

- 6 손흥민 쓰러졌다! 아킬레스 파열→시즌 OUT→월드컵 불발 날벼락까지…초대형 오피셜 터질 뻔→MLS, 휴스턴 살인 태클러 2명 '벌금 폭탄'

- 7 '천하의 호날두' 대망신! 이란, 사우디 공습→'1199억 전용기 타고' 줄행랑…한밤중 중동 탈출 "스페인 마드리드 도착"

- 8 [단독] '올림픽 레전드' 최민정, 쇼트트랙 세계선수권 불참한다…최지현이 출전할 듯→황대헌·임종언·김길리는 참가

- 9 '손흥민 매번 와줘!' 인기 대폭발→상대 홈 경기 매진 임박…"SON 10경기에서 9골 넣었다" 경계 대상 1순위 지목

- 10 [속보] "이란 월드컵 불참, 이라크가 대신 간다" 중국은 불가!…"대륙간 PO는 UAE가 출전"→英 언론 보도

- 1 엔씨소프트, '블레이드 & 소울 NEO' 시즌2 업데이트…기념 이벤트 진행

- 2 컴투스가 선사하는 26시즌 개막 전 오프라인 축제, '컴프야V 페스타' [덕지순례]

- 3 PC MMORPG '베어브릭 히어로즈', 오픈 베타 테스트 사전 예약Ing…특별 보상 제공

- 4 홍콩 카이탁 아레나를 채운 LCK 팬들… LCK컵 결승 진출전 앞둔 현장 [엑’s 현장]

- 5 피어엑스 박준석 감독, "DK전 밴픽에서 우위를 많이 가져간 것 같다" [LCK컵] (인터뷰)

- 6 엔씨소프트 '아이온2', 신규 콘텐츠 '장비 잠재력 시스템' 업데이트…편의성 개선

- 7 DK 김대호 감독 “1세트 밴픽 난이도 높았다… 다음 시즌 잘 준비할 것” [LCK컵] (인터뷰)

- 8 PRX, 2대0으로 G2 기분 좋게 완파…T1은 TL에 패 (마스터스 산티아고) [종합]

- 9 피어엑스, 홍콩 무대서 DK 완파… 3:0 승리로 결승 진출 [LCK컵] (종합)

- 10 명불허전 젠지, 홍콩 결승서 피어엑스 완파… LCK컵 초대 해외 로드쇼 우승 [LCK컵] (종합)

화보

![최동석 항소한 '상간 소송'에 박지윤은 제외…"소송 요건 충족 못해" [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2026/0307/thm_1772851074285176.jpg)

!['63세' 이재룡, 음주 사고만 세 번째…'흑백2' 임성근 교훈 없었나 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2026/0307/thm_1772850895947173.jpg)

!['124만 돌파' 김선태, 상승세가 블핑 제니 급…"충주시에 수익 30% 기부" 약속 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2026/0307/thm_1772842447756419.jpg)

![단종 오빠만? 유해진이 멱살잡고 끌어올렸다…벌써 5번째 1000만, '5000만 배우' 이유 있다 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2026/0307/thm_1772824223241238.jpg)

![지수, 또 불붙은 연기력 논란…"마지막 촬영 왜 우는지 이해 안 가, 난 신나던데?" 반응 싸늘 [엑's 이슈]](https://image.xportsnews.com/contents/images/upload/article/2026/0307/thm_1772813360832610.jpg)